看板の制作依頼をお受けしました。

アクリル看板て、まったくの素人でも自分で手作り~取り付けできるんです。

業者さんに頼むと高くなりがちですし、最後まで一貫してやり通したいですよね。

価格設定も、相場はあれど初めてだし素人だし、完璧ではないから悩ましい。

そんなわけで、

- 素人でも自分で手作りできるアクリル看板の作り方

- 業者に頼まず素人でもきれいに取り付ける方法

- お客様と自分、双方が納得できる価格設定方法

までをまとめてみました。

アクリルの看板作りの際は、ご参考までに。

Sponsored Link

素人でも自分で手作りできるアクリル看板の作り方

- アクリル板

- ラッカー

- シンナー

- マステ

あとは作っていく過程で身近なものを使えばOKです。

作業は根気!!!

アクリル板の準備

なるべくそのまま使える大きさのものを探すが吉◎

頑張れば手作業でカットも(こういうカッターなどで)出来ますが、

少しでも心配なら絶対切らないほうがきれいです。

アクリル板は厚みのある方が高級感が出て看板らしくなります。

55×65cmのもので、3mm厚だとこれ↓

5mm厚だとこんな感じです↓

3mm厚のものは、ホームセンターで売ってるやつそのままの形です。

5mmのものは業者さん頼み。

欲しい種類のものが身近になければカット売りしてくれるお店などで頼むと良さそうです。

厚みに関しては、作る看板の大きさとのバランス次第で決めると良いかもしれません。

繰り返しですが、少しでも心配なら自分で切ろうという考えは捨てたほうがいいです。

ラッカーの準備

ラッカーは水性でも油性でも大丈夫です。

仕上がりや耐久性に大差ありません。

作業のしやすさも変わらない◎

着色に失敗した時も、どちらもシンナー(またはラッカーうすめ液)ですんなり落ちます。

- デザインは水性

- 表面の透明を油性のものでガード

こうすると安心かもしれません。

ガッツリとした安心感を求めるなら油性かな。

個人的な好みでは、次回からは

【なるべく油性 → 色がなければ水性】で作ろうと考えています。

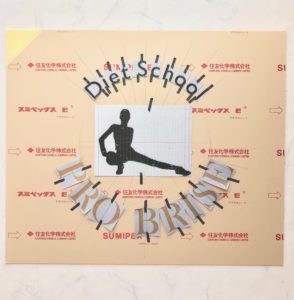

① アクリル板へデザインの貼付

こっからですね。

これが出来たら、一旦お客さんに確認してもらいましょう。

このあと最悪やり直しは効きますが、それでも少なからずカッターの傷が残りますし

やり直すのが後になるほど、費やすエネルギーが格段に違ってくるので。

すべて自宅のプリンターで適当な紙へ印刷したものです。

余白のバランスや均一を取るのが何より大変。

でもここをきっちりしておけば、あとは安心して黙々と切りすすめるだけです。

お客様には、「これで作りますね?」としっかり最終確認しましょう。

② カッターで切り抜き

デザイン用に貼った紙とアクリル板の剥離紙をデザインに合わせて同時に切ります。

体感としてこれが作業の約7割くらい。

なるべくいろんな定規を駆使しながら切っていきました。

↓こんなのも、全て100均◎

道具を使った方がフリーハンドより安定感がでますから。

切るのは薄い紙2枚なので思っている以上にあっさり切れています。

軽い力で優しく少しづつ切ると、アクリル板に付く溝も最低限に抑えられます。

で、理由は後述しますが、ここでの(切る範囲の)切りすぎは大丈夫です。

切り足りないのがヤバい。

心配な箇所は大きめに切りましょう。

あまりに切りすぎたら、マステでカバー。

すべて切れたら、

ラッカーで着色する部分と、デザインを貼った紙を剥がしていきます。

ちょっと楽しい作業。

ラッカーは想像以上にすべてを繊細に拾います。

紙のちょっとした段差や小さな毛羽立ちなんかもシビアに処理した方が良いです。

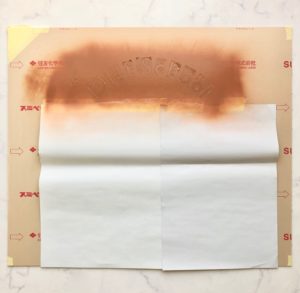

③ ラッカー

一色づつ2、3度塗りするのが基本です。

着色するところのアクリル板をエアダスターなどで吹いてからやると安心。

このとき、コツとしては

ラッカーの吹き始めが当たるとそこに気泡が出来てしまうので、吹き途中で着色できるように着色範囲をオーバー気味に吹きます。

何色も使用する場合は、うまいこと乾かし+マスキングしながら丁寧に。

- 一度吹いて

- 20〜30分乾かして

- 二度塗り

この繰り返しです。

④ 紙を剥がす

怖いけど一番ワクワクするところです。

ぺろ~ん。

最高です…!

で、この時点で100%の完成度なら言うことないです。

最終工程の⑥へ行けます。

⑤ 手直しで微調整

紙をはがすと、はみ出しや塗り不足など何かが起きてる可能性が高いです。

特に初めてなら。

ここからが一番神経がすり減りました。

まじで泥沼にハマる危険性あり。

はみ出しならシンナーを付けた綿棒などで拭き取るだけです。

マステを駆使しながら慎重に。

しかし、このとき消しすぎ or ②カッターで切り抜きのときに

切り足りなくて塗れていなかったりすると、この時点での吹き直しは地獄です。

一部分のみのラッカー吹き直しは高い確率でムラになります。

よって、

- 吹き直したい箇所全体を一旦シンナーでリセット

- マスキング → カッター → ラッカー

この再ループが発生。

なので一番最初にカッターを入れるときに、切り足りないよりは切りすぎの方が絶対に良いです。

これ超要注意。

⑥ 透明のラッカー

仕上げに、表面に透明を吹いておくと安心できます。

守られる感がありますよ。

ここの透明ラッカーも水性でOKですが、

もし、デザインまでが水性だったりしてなんとなく心配があるなら、この最後の透明だけでも油性にすると無敵です。

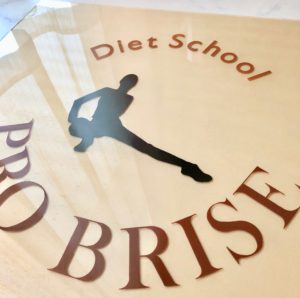

これが

こうなる。

フラット感でますね。

看板をしっかり綺麗に拭き上げてから、仕上げのつもりで吹きましょう。

Sponsored Link

業者に頼まず自分で取り付けよう

以下で書くのは、↑こういう取付スタイルの場合です。

これだけ。

あとは穴あけのドリルがあればいけます。

ビスの準備

飾りビス(化粧ビス)を選びます。

い〜っぱい種類があるので、ここはよくよく調べて検討してくださいませ。

↓これらは看板の大きさ54cm×65cmに対して径2cm、長さ2.5cmのもの。

ステンレス製のヘアラインです。

一覧で見ると↓マーカーで印を付けた位置のもの。

飾りビス自体は、よくホームセンターでも売っていますが、屋外対応のステンレス製は置いてないことも多いです。

そうなると、通販か業者さん頼みですね。

見た目はゴールドが可愛いけど真鍮なので残念。

初めてだとちょっと大変ですが、楽しく悩みながら選んでね!

取り付ける壁を確認

穴が開けれる & 看板が固定できるかをチェック。

これが出来ないと話になりませぬ。

あくまで自分で取り付けるのが目標。

今回の例はどちらも石の壁です。

どちらも電動ドリルで開けました。

工具は近くのホームセンターでレンタルも◎

1日数百円なので非常におすすめです。

重要なのがドリルの先。

使う化粧ビスを基準として、アクリル板と壁に開ける穴の径が決まります。

それぞれの材質に対応したドリルを細さ違いセット的なので揃えると便利。

アクリル板へ穴

印を付けて、ドリルで穴あけです。

今回、ドリルの先はこちらのセットを細いものから使用。

少し根気がいりますが、アクリルが割れないように少しずつドリルの先端を太いものへ変えながら慎重に穴を広げていきましょう。

たとえ少しくらい微妙でも、取り付けると上から飾りビスで隠れるので大丈夫です◎

取り付ける壁へ穴

壁に看板を合わせたら、アクリル板の穴からペンを入れて壁に印を付け、

ピンポイントでそこに穴あけです。

ドリルは、石膏用のものを2種類使用して開けました。

アクリル板とバシッと同じ位置に開けなきゃので、これが非常に大変。

少しでもズレる → アクリル板の穴を僅かに広げるなど、ここの合わせがめちゃくちゃ難しい。

看板が大きなものなら、2人がかりでやった方がいいです。

穴が開いたら、開けた穴に先述のナイロンプラグを埋め込みます。

これは開ける穴の径に応じたものが必要。

ここさえクリアすれば、あとは化粧ビスを規定通りにネジネジするだけで取付完了!

ひゃ〜感動レベル。

雨風でもビクともしません。

Sponsored Link

納得できる価格設定を

お客様に納得していただけて、自分でも後悔のない価格がベストです。

総合的に考えて、今回は相場より−1、2万円の設定としました。

相場を確認

看板屋さんの見積もりフォームなどで、今回自分が作ったサイズを見てみると参考になります。

プロならいくらするのかが分かりますね。

今回の私の例だと、お客さん側の予算は一切なく「なんでもいいから作って」状態。

双方が予備知識ゼロだったので、いくらにしたら良いのかとんでもなく悩みました。

あくまで素人

しかもこれを考慮しないとさすがに申し訳ないですよね。

それこそ初めて作った素人だし、丁寧を心がけたとはいえ手作り感もすごいので。

かかった工数も計り知れないので、そこは考えず

結果的に相場の−1、2万円で十分に喜んでもらえた上に、自分でも後悔ありませんでした。

Sponsored Link

おわりに

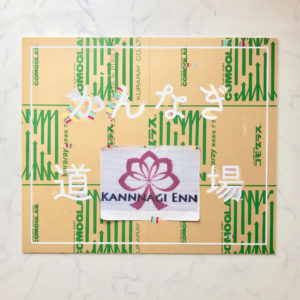

今回の看板のデザインは

ネットの画像やイラストを参考にいくつか提案したのでデザイン料も考えませんでした。

時々、こうしたラッピング以外のモノづくり依頼が舞い込んできますが

言っていただけたら可能な範囲で努力します。

看板作りは初めてでしたが、ひとまず喜んでいただけたので何よりです。

めでたし♡

1 comment

Thanks so much for launching such an useful & fun page. I really anticipate to providing updates should a situation appears on its own! Thanks so much again for allowing the website ready for world!